体を使って表現する 新しいタイプの教材

「ゆび筆」は

脳と指と画面がダイレクトにつながり、感性が感知できる新しい教材です。

これまでの書く概念をまったく変えた新しい感覚の筆記具ができました。

単に画面にタッチして指で操作するだけでなく、ゆびで描きだします。

これまで体感、体験できなかった興奮が蘇ることでしょう。あなたに適したゆび筆を選び出し、体の一部にしてください。

●大人用で太い線が描けます

※指の第一関節がφ14mm以上の方に。

※本体(ホルダー)、穂先(筆)、キャップが一体になった商品です。

※大人用で大きな紙に、(ロール紙)大きな文字や絵を描くのに最適です。

商品サイズ:穂首直径10・穂長34・本体直径21・本体全長43・全長90・キャップを含む全長103

- 指の第一関節がφ12?13mm以上の方が対象です。

- 本体(ホルダー)、穂先(筆)、キャップが一体になった商品です。

- 大人用で大きな紙に、(ロール紙)大きな文字や絵を描くのに最適です。

- 大人用は小学生?成人まで、幅広い方にお使いいただけます。

ゆび筆はその名のとおり 指の先に筆の穂先をつけて 文字を書いたり 色墨を付けて絵を書くことができます。

通常、筆をもつには 持ち方などまずは筆に馴れることから始まりますが、この指筆は さっと指に入れて思いのままに指を走らせます。

持ち馴れる必要がないので 思ったとおりにダイレクトに絵を描いて表現できる教材です。

![img2[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2017/02/img2[1]-thumb-450x80-19316.jpg)

ゆび筆をつけよう

キャップの開け方

透明キャップのつまみを上下にひねるように回して開ける。

キャップの閉め方

穂首のツバ部分の凸部と、キャ ップのリブの凹部を合わせて閉める。

筆の外し方

本体とキャップ全体(穂首装着状態で)を持ち、互いに左へ45°回転させてゆっくりと外します。

色や太さを変える時や、洗浄の際もキャップを取り付けて外しますと手が汚れません。

![img1[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2017/02/img1[1]-thumb-450x78-19319.jpg) 筆の取り付け方

筆の取り付け方

本体と、穂首を装着したキャップ全体を持ち、本体先部の凹溝と筆ホルダー後部にある凸部を合わせて差し込みます。互いに右へ45°回転させ、カチッと止まるまで回 します。

※(無理な回転や強く抜くと破損の恐れあります)

指に取り付け方

ゆび筆の後部から指を奥まで挿入してください。

筆のお手入れ

使用後は水洗いしてください。洗浄不足は次回の色濁りにつながります。

洗浄後はよく水を切り、筆先を下に向けで乾燥させてください。

ゆび筆で描こう

![yubi-setumei[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2017/02/yubi-setumei[1]-thumb-450x376-19322.jpg)

1.色の準備

墨(墨液)や水性絵具を水でうすめ、筆に含ませます。

2.紙の準備

墨や絵具が机や床に写らない紙か、確かめてください。写る場合は習字用の下敷や厚紙をご用意ください。

3.墨や絵の具で描く

ゆび筆を指にはめて、墨や絵具を付けて紙に自由に書いてください。

色を変える場合は他のゆび筆を使うか、筆先を交換してください。

その際、キャップをはめて交換すると手が汚れません。

4. 描くヒント

これまでの筆には無い、指で描く感覚が味わえます。

複数のゆび筆を指に付けても楽しい作品が生まれます。

キャップに穂先部のみを反転させ取り付けますと、手に挟んだり握ったりして描けます。

5.後片づけ

筆の墨や絵具を良く水で洗い流し、穂先を下にして乾かしてください。乾いたらキャップをして保管してください。

このゆび筆が生まれた物語を紹介します。

ある日、電車の中で幼い少女が曇った窓ガラスに指で、ひとり言をいいながら絵を描いていました。

それを見ていた開発担当の二人は同時に 「あっ!」と声を上げて顔を見合わせました。

「指で絵を描いたら楽しいだろうな」

「指に筆をつけたら面白い絵 が描けないかな」

二人は会社に帰ってさっそく指に筆をつけて書いてみました。

上手くは書けませんでした。

しかし、おもしろい字や絵が描け ました。

二人は”ゆび筆”と名づけて開発に取り掛かりました。

開発にとりかかってからの数年まだまだ困難が待ち構えていました。

開発物語はまだまだ続きます。 ぜひ 墨運堂HPにて 読んでみてください。

![img3[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2017/02/img3[1]-thumb-450x75-19313.jpg)

曇ったガラスに ゆびで文字や絵をかいたこと あります。

それが この教材の最初だったんですね。

子供が自由に描けるものを そのまま表現できる素敵な教材です。

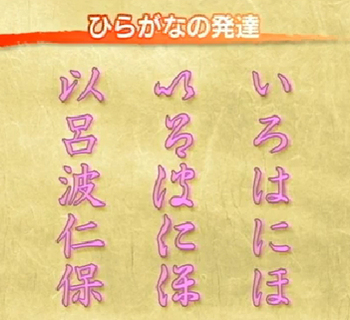

ひらがなとカタカナについて

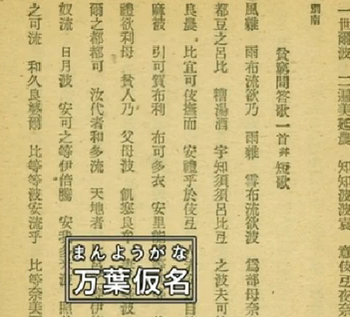

奈良時代、日本語を書き表す文字として、漢字の音(おん)や訓を利用することが考えられました。

例えば、安心の「安(あん)」という字を書いて「あ」と読むことにしたのです。

万葉集がこの方法で書かれていることから、「万葉仮名」と呼ばれています。

平安時代の中頃、「国風文化」が生まれると、万葉仮名が発展して「ひらがな」と「カタカナ」が生まれました。

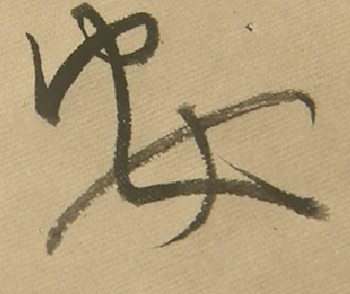

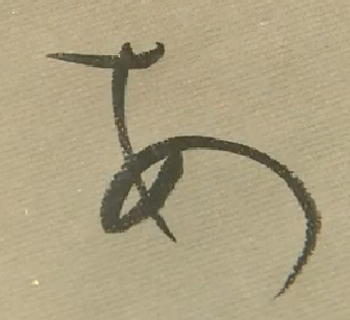

万葉仮名で使われていた漢字を、極端に崩すことによってできたのが「ひらがな」です。

ひらがなは、当時「女手(おんなで)」と呼ばれ、女性が使うものとされていました。

ですから、紀貫之がひらがなで書いた「土佐日記」は、作者が女性であるという設定でした。

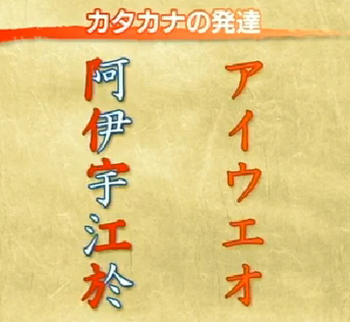

一方、漢字の一部分を取り出して作られたのが、カタカナです。

漢字からカタカナが生まれたのです。

日本というのはつくづくすごい国だと思います。

***************************************************

<ひらがな>

安 → あ 以 → い 宇 → う 衣 → え 於 → お

加 → か 幾 → き 久 → く 計 → け 己 → こ

左 → さ 之 → し 寸 → す 世 → せ 曽 → そ

太 → た 知 → ち 川 → つ 天 → て 止 → と

奈 → な 仁 → に 奴 → ぬ 祢 → ね 乃 → の

波 → は 比 → ひ 不 → ふ 部 → へ 保 → ほ

末 → ま 美 → み 武 → む 女 → め 毛 → も

也 → や 由 → ゆ 与 → よ 良 → ら 利 → り

留 → る 礼 → れ 呂 → ろ 和 → わ 為 → ゐ

恵 → ゑ(え) 遠 → を 无 → ん

<カタカナ>

阿 → ア(阿の左側部分)

伊 → イ(伊の左側部分)

宇 → ウ(宇の上の部分)

江 → エ(江の右側部分)

於 → オ(於の左側部分)

加 → カ(加の左側部分)

幾 → キ

久 → ク(久の左側部分)

介 → ケ

己 → コ(己の上の部分)

散 → サ(散の左上部分)

之 → シ

須 → ス(須の右側部分)

世 → セ

曽 → ソ(曽の上の部分)

多 → タ(多の上の部分)

千 → チ

川 → ツ

天 → テ

止 → ト(止の右上部分)

奈 → ナ(奈の左上部分)

二 → ニ

奴 → ヌ(奴の右側部分)

祢 → ネ(祢の左側部分)

乃 → ノ(乃の左側部分)

八 → ハ

比 → ヒ(比の右側部分)

不 → フ(不の左上部分)

部 → ヘ(部の右側部分)

保 → ホ(保の右下部分)

万 → マ

三 → ミ

牟 → ム(牟の上の部分)

女 → メ(女の下の部分)

毛 → モ

也 → ヤ

由 → ユ(由の右側部分)

与 → ヨ

良 → ラ(良の右上部分)

利 → リ(利の右側部分)

流 → ル(流の右下部分)

礼 → レ(礼の右側部分)

呂 → ロ(呂の上の部分)

和 → ワ(和の右上部分)

乎 → ヲ

尓 → ン

*************************************************

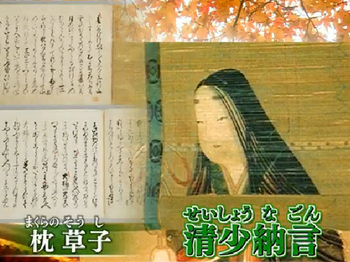

主に、漢文ひらがなが生まれたことで、話し言葉でそのまま書くことができ、女性のあいだで自分のありのままを表現する文学が誕生しました。

有名な女流作家・歌人です。

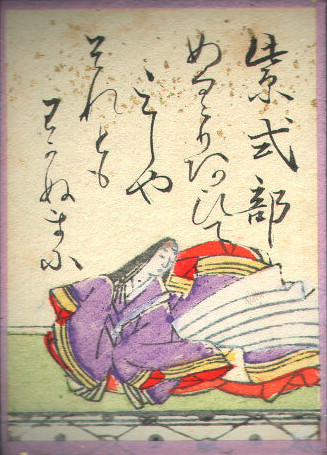

紫式部の 「源氏物語」は、平安時代中期に成立した日本の長編物語、小説です。

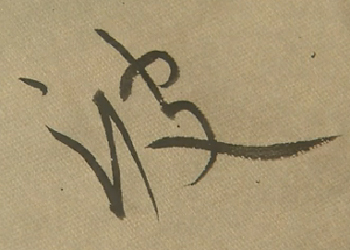

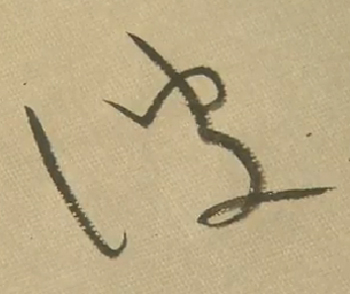

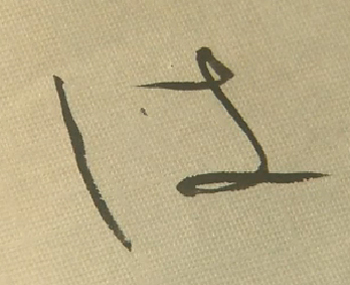

これは 百人一首です。

美しいひらがなを見ることができます。

こういうのを見ると 筆文字の雅な魅力に引き込まれてしまいます。

ペンなどでは 決してあらわすことができないです。

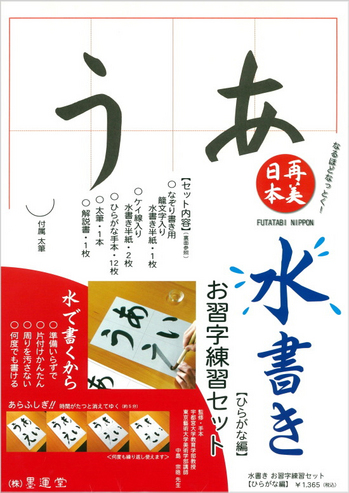

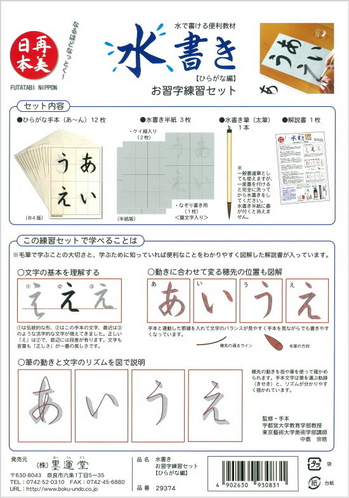

この教材は、

学童低学年を対象とし「あ」〜「ん」のひらがなを水書きで練習できるようになっています。

筆に慣れたら手本をみて水書きができます。罫線入りなのでとても書きやすくなっています。

監修・手本:宇都宮大学教育学部教授・東京藝術大学美術学部講師中島宗晧先生

なぞり書き用籠文字入り水書き半紙1枚、罫線入り水書き半紙2枚、

ひらがな手本12枚、太筆1本、解説書1枚。

子どもだけではなく 大人にも ぜひ使ってほしい教材です。

水をつかうだけですので 用意や片付けがかんたんです。

筆で文字を書く時は 姿勢を正しくしましょう。

落ち着いた静かな心をもつ時間を楽しんでください。

教材 書道 水書きお習字セット

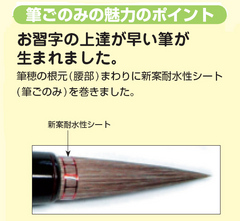

ぐんぐん上達する筆がのひみつ

★書道について

書道、華道、、茶道、など道と付くものがあります。

それは、単にその物事がうまくなればいいだけではなく、

精神道も学ぶとなのです。

書道・茶道なら1時間正座をし、落ち着いた心をも養います。

そんな書道を楽しく子供たちにとりくんでほしいと

この筆が生まれました。

★整えて書くために

文字を毛筆で整えて書くためには、最低3つの点に注意が必要です。

1.適切な用具を用いること

2.姿勢や筆順の確認をおろそかにしないこと

3.点画の長さや方向を確かめるように書く

毛筆は、日頃の硬筆の用具とはちがっていて、子供たちは、一つ一つ使い方から勉強しなくてはいけません。さらに墨液をつけて書くという毛筆の使い方もあわせて学ぶようになります。

筆で文字を書く時は 各部分を確かめるようにまた力加減に配慮して書くといいでしょう。

毛筆の良いところは、「一画一画に神経を集中させ書くこと」につながり、さらに「字をていねいに書く態度」を育てます。

毛筆で思い通りに書き表すためにはくりかえし練習が必要になります。

筆の持ち方、、どのように点画を書くのか、といったことを理解し、筆の動かし方を学ぶことがとでも重要です。

動かし方がわかれば、あとは文字を整えて書くためにどうすればよいのか、ということに集中できるようになります。

「一」という字もただの1画ではありません。1画のなかに3ステップあるのです。

最初に「トン」と筆をおきます。始筆です。そこから「スーッ」と横棒を書きます。そして終筆「トン」です。そのときに、小さな三角を作るように、上に小さな山を作る気持ちで止めるのがコツです。

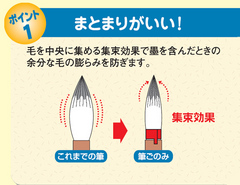

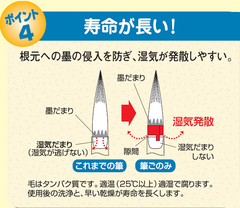

余分な毛の膨らみをふせいでくれます。

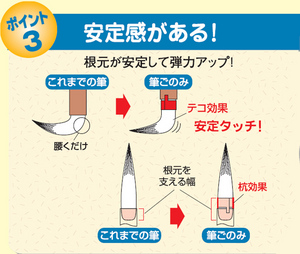

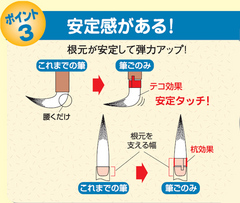

根元が安定するので弾力もアップします。

根元への墨の侵入を防ぎ、湿気を早くとばします。

この書道教材 筆ごのみは、4つのポイントを特に重視し、上達をお手伝いします。

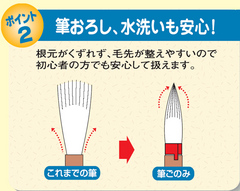

書道をはじめた初心者の方々も安心してお使いいただけます。

根元が安定しているので 弾力がアップします。

お習字の時 服についた 墨はどうしていますか?

書道教室へ通わせてもらっていた子供のころ、墨を洋服につけてしまったことがよくありました。

とても気をつけていたのですが、 ひじのところや そでのところが黒くなっています。

書初め用の大きな画仙紙に大きな筆で書いた時などは、靴下にまで墨をつけてしまったことがあります。

そんな時 母は おばあちゃんから教えてもらっていた ご飯粒と洗剤をうまく使って、シミをおとしてくれていました。昔からの知恵だそうです。

このシミヌキ剤にはその知恵がいかされていて、必要なねばりと シミに届く優れた浸透性をもっています。そして携帯に便利なサイズなので いつも持ち歩くことができます。

また じゅうたんや畳のシミに汚れ 口紅 どろはね ソース お醤油 マヨネーズ ケチャプ コーヒー 紅茶 お茶 血液 筆ペン 水性ペン ボールペン 色えんぴつ クレヨンをきれいに落とすことができるすぐれものです。

+

お習字スミフキは特に習字による墨の 汚れをよくおとしてくれます。

セットでお使いいただくとよりきれいになります。

書道は書の道です。すなわち人の道です。

道とは、日本の伝統です。茶道・華道・剣道・柔道・空手道・弓道など全て道です。

道とは、型から入ることが重要です。

すなわち、型を学ぶことが全ての初心者の入口になります。

書道もうまく字を書く事よりも、書の道の心を学習することが本道です。

← 左の自立教材コーディネーターの松下さんは、書道の先生でもあり書家です。

松下さんの書家としての号は【貴月】という名前の先生です。

分からないことがあれば、いつでも問い合わせすれば、気軽に答えてくれます。

それでは動画をご覧下さい。

- 最新教材記事&動画

-

- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

- 行楽シーズンの暇つぶしに最適!お子さんを飽きさせない。わくわくゲームセット

- 子供も大人も嬉しいすべらない定規。nanopita定規セット

- こんなにリアルなショベルカー。最近のダンボール工作のクオリティはすごい。

- 環境にやさしい消しゴム「PVCフリーホルダー字消し」に鮮やかな桜色が登場

- 新生活に頼れるお供。DIYに大活躍!どうぶつの工具 ラチェットドライバーセット ベアパパ

- トロフィーに寄せ書き!これは貰うと嬉しい!!メッセージトロフィー

- 様々なものを挟めて便利に使えるコンパス。マルチコンパス ブラック(梅本デザイン)

- 地味だけど役に立つすごいやつ。「ペンデメクルン」は種類も様々

- 全国のサッカー少年・少女の卵たちへ。室内でも安心して蹴れるフェルトでできたサッカーボールです。

- 卒業しても忘れない・・。最後の席順を寄せ書きに保存。学校色紙 教室

- バレンタインのメッセージカードにもピッタリ!ハラペコ喫茶 ダイカットミニレターセット チョコフロート

- 試験対策は万全に。マークシート用の鉛筆画あるのをご存知でしょうか?

- お正月に最適!遊びながら勉強もできる。日本地図おつかい旅行すごろく

- 来年は辰年!ダンボールで作れるかわいい干支の置物。ハコモ キッズ 動物シリーズ ドラゴン

- これであなたも忘年会や新年会の人気者!トランプマン監修、科学マジック入門3 コップの手品

- リバーシと絵合わせが楽しめる!クリスマスにみんなで遊びましう。

- 日々の暮らしに使える便利な折り紙。暮らしの中の折り紙(小物入れ・リングスタンド・メガネスタンド・金魚飾り)

- プロも愛用するコピックチャオ。「はじめてさんへのコピックデビューセット」であなたも使い始めてみませんか?

- 教材別作り方特集&動画

-

- 3Dで学ぶ【19】

- おもしろ教材【449】

- からくり箱について【22】

- さんすうについて【4】

- アニメーションについて【5】

- ブロックについて【23】

- マジック教材について【63】

- ミニチュアハウスについて【32】

- メイドインジャパンについて【18】

- ランドセルについて【14】

- ロボットについて【42】

- 音楽について【4】

- 家族&大人の工作について【140】

- 家庭科について【13】

- 科学工作について【75】

- 科学実験について【150】

- 学校教材について【14】

- 学童用品【125】

- 限定品【32】

- 工作について【372】

- 香川県限定 うどん県シリーズ【6】

- 自立学習について【12】

- 書道について【15】

- 書道筆について【9】

- 人体模型について【3】

- 地球儀について【5】

- 動物模型について【9】

- 美術教材について【32】

- 防災【6】

- 万年筆について【10】

- 遊び&創意教材について【264】

- 幼児玩具について【86】

- 幼児教材について【92】

- 理科について【103】

- 理科実験について【174】