« 前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次のページ »

教科書通りの実験ができる

組立不要!配線不要

●手回し発電機で電気をつくる

●コンデンサーに電気をためる

●ためた電気をつかう

私たちの生活に電気は欠かせないものです。

その電気についてわかりやすく学べる教材がこちらです。

箱には、つくる ためる つかう という文字に

ねこ型ロボットっぽい本体!

一見難しそうな電気の勉強が 楽しく簡単にできそうな予感がしませんか?

どれどれー

箱を開けてみましょう。

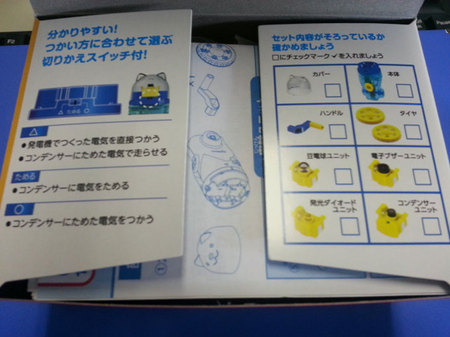

このような感じです。

入っているものの一覧や勉強の内容、そして説明書が見えました。

中から取り出してみると

これ! 猫の肉球デザイン。

理科の勉強なんですが、子供にやさしいデザインがうれしいです。

青い本体にも 肉球がさりげなく あります。

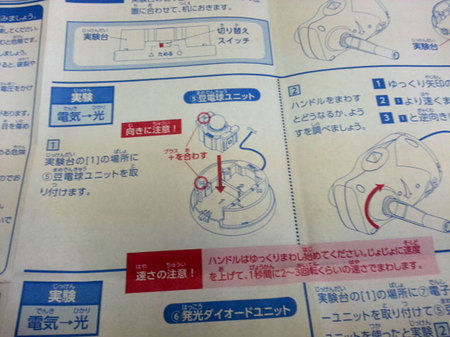

説明書はとてもわかりやすく 丁寧に書かれています。

さまざまな実験の手引きが書かれています。

小学校6年生で習う 電気について ですが

もっと小さな子どもさんでも十分理解ができるような とてもやさしく興味いっぱいに感じる教材です。

手回し発電機で電気をつくる。

コンデンサーに電気をためる。

逆流防止機能付きで電気がたまると光るまんたんランプ付きます。

ためた電気を使う。

光 豆電球&発行kダイオード 音 電子ブザー 運動 走る 懐中電灯 実験しやすい工夫がいっぱいです。

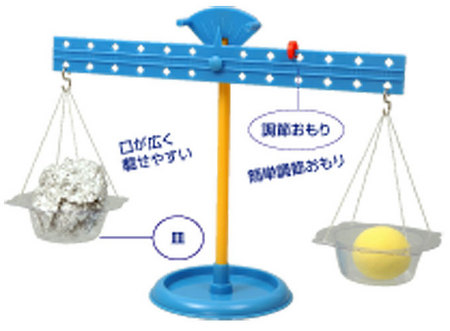

重さが見える???!

すうじてんびん

ものの重さをまずは感じてみよう。

たとえば、消しゴム

いつも使っていますが、お隣の机のお友達の消しゴムとどっちが重いかな?

手で持つだけでは 重さの違いがわかりにくい場合があります。

ものの重さを比べたいときは てんびん を使うと便利です。

てんびんを組立ます。

うでをめもり板に支点じくで止め、支柱にさしこみます。

そして台にはめこみます。

うでの真ん中の点のことを 支点といいます。

うでには 四角い穴があいています。

すうじがみえるようにとりつけましょう。

てんびんにつるすカップを準備します。

糸をとおしてフックにかけます。

アルミホイルを折り紙のようにカットしたら 黄色いボールとつりあうように調節してみよう。

また アルミホイルを丸めてみると 見た目は小さくなったけど

重さは同じということがわかったかな?

★この実験から、形が変わっただけでは重さが変わらないということがわかります。

体重計の上で座っても 立っても体重がかわらないのと同じです。

セット内容 −*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*

台

めもり板

カップ 2個

すうじおもり1g 6個

すうじおもり(2-5g) 各2個

支柱

うで

支点じく

ひも

金属フック

調節おもり

−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*

おうちで用意するもの

消しゴム

コイン

アルミ箔

小石

ハッポースチロール など

−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*−*

すうじのおもりを使って、実際にてんびんの動きをみていきます。

すうじのおもりは そのすうじがグラムになっています。

1は1グラム

2は2グラム

といったふうです。

1が5個分で 5グラムです。

学習の仕方

まずは 2のおもさを 6のめもりに

5のおもさを 2のめもりに かけます。

2と5なら 重いのは5なのに

2の方にかたむくことがわかります。

つぎに2のおもさを 5のめもりに移動してみましょう。

上の写真のように つりあいましたね。

支点からの距離がとおくなれば、てんびんにかかるちからも大きくなります。

てんびんが水平につりあうきまりを調べてみよう。

※てんびんのつりあいには 重さだけではなく 支点からの距離も関係している!

重さ 2 × 距離 3 = 6

重さ 1 × 距離 6 = 6

重さ 5 × 距離 2 =10

重さ 2 × 距離 5 =10

重さ 4 × 距離 3 =12

重さ 2 × 距離 6 =12

おもさをすうじにして たのしく学べる教材です。

たくさん 実験してみてくださいね

からだのしくみがよくわかる

人体キューブ&パズルセット

おなかすいたー!

おなかいっぱい食べたい!

口から入った食べ物は胃でたくわえられ消化されます。

そういえば、おなかいっぱい食べると胃はどれくらい大きくなるんだろう。

それから、人間の血管の長さはどれくらいあるんだろう?

自分の体だけど しらないことがいっぱいですね。

からだのふしぎを遊びながら学びましょう。

体にはいくつもパーツがあります。

1.脳のつくりと働き

ものごとを考える。手足を動かす。いろいろなことを感じたりするのはすべて脳の働きによるものです。

目で見た景色、耳で聞いた音、その他、鼻、舌、皮膚などいろいろなところからの情報は、神経をとおって脳に運ばれます。

脳ではそれらの情報をもとにして手足やその他の体の部位に適切に動くように神経を通して命令を出します。

私たちが生活を送る上で 脳はとても重要な働きをしています。

キューブを見てみよう

![55730b[1].gif](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2017/08/55730b[1]-thumb-450x409-21523.gif) 右脳と左脳

右脳と左脳

脳は右と左で役割が違うといわれています。

音楽を聴いたり、何かを想像するときは右脳が働きます。

ことばをしゃべったり計算したりするときは 左脳が働いているといわれています。

また 神経は延髄を左右で交差し 左半分の体が感じたことは右脳に

右半分の体が感じたことは左脳に伝えられるといわれています。

![55730c[1].gif](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2017/08/55730c[1]-thumb-450x341-21526.gif)

パズルで確認しよう

![55730a[2].gif](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2017/08/55730a[2]-thumb-450x361-21529.gif)

口から始まる食べ物の旅

食べ物は体の中で細かくされて、その中から必要な栄養が吸収されます。

この食べ物を体に吸収できる形にまで細かくしていくことを「消化」といます。

口に入った食べ物は、歯で細かく噛み砕かれ、唾液とまぜあわされて喉(咽頭)から食道へ運ばれます。

食道は 咽頭から胃をつないでいる管です。

食べ物を飲みこむと食道の「ぜん動運動」によって胃へ送られます。

水などの液体は1秒くらい、食べ物は5〜6秒くらいで胃に到着します。

胃のはたらき

胃では 胃袋とよばれるとおり、筋肉でできた袋状の内臓です。

おなかが減っている時は体積が50ml ぐらいですが、おなかいっぱい食べると 30倍の 1500mlぐらいまで大きくなります。

胃が30倍になるなんてびっくりだけど

人間の血管の長さももっとびっくりです。

動脈、静脈そして毛細血管のすべてをつなげると その長さは大人で約10万キロといわれています。

地球一周の長さが約4万キロなので地球約2周半の長さになります。

からだの不思議 知るととても楽しいね。

もっともっとたくさんのことがキューブやパズルには載っています。

パズル遊びでは 内臓の名前と位置や形をたのしく覚えることができ

絵がかわる不思議なキューブで体の中の仕組みがよくわかります。

いっぱい覚えてくださいね。

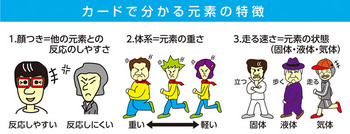

記号と名前 性質を一度に覚える

特徴が絵になったカード

元素を覚えるのって 大変なイメージしかない。

種類が多すぎるし、一度に覚えるとなると それだけで

もう無理。。。

なんか記号いっぱいで (>_<)

でも

遊びながら

楽しく覚えれるのなら すんなり入ってきそうですね。

こんな時は やっぱりカードゲーム方式!がいいかもです。

イラストになってるので 目でぱっとみてイメージしやすいです。

そして ゲーム感覚でできるので 同じグループのものとか 区別することがはっきりしていて

わかりやすそうです。

他の元素との反応のしやすさ、元素の重さ、元素の状態(固体・液体・気体)などを、人の姿でわかりやすく表しています。

どのような用途があるのか、どの族、周期があるのかや、原子量、元素記号について5種類のゲームで遊びながら元素が学べます。

周期表とは

世の中にあるものすべては、元素で構成されています。

その元素を周期律と呼ばれるルールに従って、似ているものごとに並べて 配置したものを周期表といいます。

原子番号順に 左から右へと並んでおり、横の配列を「周期」縦の配列を「族」といいます。

周期表は、化学の分野以外にも 物理学、生物学など多くの法則を示す表として広く使われています。

元素カードを見てみよう

表のカード

・原子番号 1

・元素名(英語) Hydrogen 水素

・元素の用途 気球の絵 気体

・元素記号 H

が書かれています。

1つの原子の中に入っている「陽子」「中性子」「電子」の数にはきまりがあります。

左上にある数字は 原子の中に入っている「陽子」の数を表しています。

H(水素)は数字が1なので、「陽子」は1個ということになります。

このように原子がいくつ陽子を持っているかを表している数字を原子番号といいます。

H(水素) Hydrogen

水素は現在見つかっている元素の中で一番軽い元素です。

水素は、非常に軽いため、昔は飛行船で浮力を得るために使われていたり、火を近づけると周りの酸素と結びついて爆発する性質を利用してロケットの燃料として使われていました。

気体でとても反応しやすいです。

元素の性質を人間の形にして表した 面白いカードです。

家族やお友達も一緒に 楽しく遊んで 元素を覚えましょう。

元素ファミリーカードゲーム

手作り集音器

Sound Collector Kit

![93101-1-thumb-480x685-7331[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2017/07/93101-1-thumb-480x685-7331[1]-thumb-450x643-21227.jpg)

傘を開いたような 大きな青い面が放物面反射鏡です。

放物面反射鏡

放物面反射鏡は、放物線(パラボラ)を対称軸で回転させたときにできる曲面でできています。

放物面にはまっすぐ進んできた音を反射させ一点に集める性質があります。

この性質を利用して音を一点に集め 小さな音を大きな音に変換しています。

よくわかる動画があるので ご覧ください。

風の音や 水の音が大きく聞こえましたね。

放物面でとらえた音が一点に集中しているので大きくなります。

この放物面は、音だけでなく、電波や光も同様に一点に集めることができるので

衛星放送の電波の受信や宇宙観測用のパラボラアンテナとして使用されたり

太陽集熱炉にも利用されています。![toystadiumookawaya_4521718931012_3[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2017/07/toystadiumookawaya_4521718931012_3[1]-thumb-450x450-21230.jpg)

![toystadiumookawaya_4521718931012[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2017/07/toystadiumookawaya_4521718931012[1]-thumb-450x450-21233.jpg)

マイクから入ってきた小さな音を回路基盤で増幅させ、イヤホンから大きな音できくことのできる集音器の手作りかんたん組立工作キットです。家の内、外の小さな音や遠くの音などいろいろな音を探す、おもしろ実験キットです。

※手作り集音器は、PPバック入りが終了しましたら BOXタイプへ変更となります。

« 前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次のページ »

- 最新教材記事&動画

-

- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

- 行楽シーズンの暇つぶしに最適!お子さんを飽きさせない。わくわくゲームセット

- 子供も大人も嬉しいすべらない定規。nanopita定規セット

- こんなにリアルなショベルカー。最近のダンボール工作のクオリティはすごい。

- 環境にやさしい消しゴム「PVCフリーホルダー字消し」に鮮やかな桜色が登場

- 新生活に頼れるお供。DIYに大活躍!どうぶつの工具 ラチェットドライバーセット ベアパパ

- トロフィーに寄せ書き!これは貰うと嬉しい!!メッセージトロフィー

- 様々なものを挟めて便利に使えるコンパス。マルチコンパス ブラック(梅本デザイン)

- 地味だけど役に立つすごいやつ。「ペンデメクルン」は種類も様々

- 全国のサッカー少年・少女の卵たちへ。室内でも安心して蹴れるフェルトでできたサッカーボールです。

- 卒業しても忘れない・・。最後の席順を寄せ書きに保存。学校色紙 教室

- バレンタインのメッセージカードにもピッタリ!ハラペコ喫茶 ダイカットミニレターセット チョコフロート

- 試験対策は万全に。マークシート用の鉛筆画あるのをご存知でしょうか?

- お正月に最適!遊びながら勉強もできる。日本地図おつかい旅行すごろく

- 来年は辰年!ダンボールで作れるかわいい干支の置物。ハコモ キッズ 動物シリーズ ドラゴン

- これであなたも忘年会や新年会の人気者!トランプマン監修、科学マジック入門3 コップの手品

- リバーシと絵合わせが楽しめる!クリスマスにみんなで遊びましう。

- 日々の暮らしに使える便利な折り紙。暮らしの中の折り紙(小物入れ・リングスタンド・メガネスタンド・金魚飾り)

- プロも愛用するコピックチャオ。「はじめてさんへのコピックデビューセット」であなたも使い始めてみませんか?

- 教材別作り方特集&動画

-

- 3Dで学ぶ【19】

- おもしろ教材【449】

- からくり箱について【22】

- さんすうについて【4】

- アニメーションについて【5】

- ブロックについて【23】

- マジック教材について【63】

- ミニチュアハウスについて【32】

- メイドインジャパンについて【18】

- ランドセルについて【14】

- ロボットについて【42】

- 音楽について【4】

- 家族&大人の工作について【140】

- 家庭科について【13】

- 科学工作について【75】

- 科学実験について【150】

- 学校教材について【14】

- 学童用品【125】

- 限定品【32】

- 工作について【372】

- 香川県限定 うどん県シリーズ【6】

- 自立学習について【12】

- 書道について【15】

- 書道筆について【9】

- 人体模型について【3】

- 地球儀について【5】

- 動物模型について【9】

- 美術教材について【32】

- 防災【6】

- 万年筆について【10】

- 遊び&創意教材について【264】

- 幼児玩具について【86】

- 幼児教材について【92】

- 理科について【103】

- 理科実験について【174】