« ���Υڡ��� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ���Υڡ��� »

�Ĥ�������Ф�����ȸ����롩��

�Ҥ��߳��äƲ�����

���������Ȥ��ˡ��虜�ȡ֤椬��ơ��������ȤϤ�ä��ˤʤ��Ȼפ��ޤ���

�Ǥ���������줤�ˡ��ޤä����Τ�ΤϤޤä������ݤ���ΤϤޤ��뤯������

����Ǥ�椬����ꡢ������̤��ɽ���Ǥ��ʤ��ä��ꤷ�ޤ���͡�

�ʤ��ʤ�����ΤǤ���

���줬�⤷�������Ƥ椬����������ۤ������ޤ��Ǥ���ʤ�Ƥ��Ȥ�

����Ȥ����顦����������

���줬�֤Ҥ��߳��פǤ���

�֥��ʥ��ե��������ʤҤ��߳��ˡפȤϡ��椬�����������ʤɤ���Ƥ����ꡢ���٤��Ѥ��Ƹ����ꤹ�뤳�Ȥˤ�äơ�����ʷ���������褦�ˤʤ�Ȥ����ǥ�����ˡ�ΤҤȤĤǤ���

�֥��ʥ��ե��������פϥ��ꥷ����ǡֺƹ��ۡפ��̣���ޤ���

�Ĥ�������餢�餿�ʳ����⤫�Ӿ夬�뤳�Ȥ��餽���ƤФ��褦�ˤʤä��ΤǤ��礦����

���Ĥ����ܤǤϡ����ͻ������ξ�ʤ���ˤ�����Ѥα����Ȥ������Ѥ�����Τ�ή�Ԥ����־䳨�פȸƤФ줿�����Ǥ���

������ԻĤʤҤ��߳����ڤ˺���Τ������顣

�֥��ʥ��ե��������ʤҤ��߳��ˡ�

����Ǥϡ��ºݤ˺�äƤߤޤ��礦

���Ρ֤Ҥ��߳��ס���äƤߤƽ��Ƶ��դ��ޤ���

�虜�Ȥ椬����������ȤϤ���ʤˤ�����������������ȡ�

��������ˤ�꤬��������ޤ���

ĩ��Ǥ���

���̤γ��������Ȥ��Ȥϰ㤦���Ф��ᤵ���褦�Ǥ���

�����ơ�����

������⡢���ΤҤ��߳��Τ褦�ʤ��ȤäƤ��äѤ�����Ƥ���Τ��⡩���ȹͤ������Ƥ���ޤ���

�椬��Ǹ����롢�츫�Ѥ�ä���Τ⡢�������Ѥ���м¤ϰ�äƤ����ꡦ����

�����줿�̤��̤����ä��⤫��Ǥ��ޤ���

�����⡢����ˤ�����ʳ��٤��鸫�Ƥߤ�ȡ�������ȯ��������Ȥ������Ȥ��Ƥ���ޤ���

��������Ĥ�Ҥä����ƥ�����Ĥ��������

LED�Ǥ������ʥ���ƥꥢ�����ѿ�

��My Art Collection���饤�ȥ�����å���

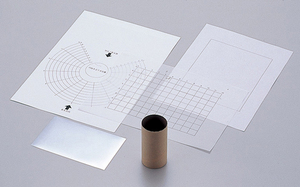

Ʃ���Υ�������Ĥˡ��ˡ��ɥ�����������˥�������Ĥ�Ҥä�������οˤ��Ĥ�����ΡˤǤҤä��������ǥ��ƥ��ʥ���ƥꥢ���ʤ��Ĥ���륭�åȤǤ���

�ڤ��ϤǤ⽽ʬ��������Ĥ�Ҥä������Ȥ��Ǥ���Τǡ���ͤ����Ǥʤ�������˵����դ���о������λҤɤ⤿���Ǥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���

�����������Ȥ��������Ǥ⡢�����ͥåȤ��ܤ��鹥�ߤΥ��饹�Ȥ�õ���Ƥ��ƥ������碌��С����γ��ˤ��äƤҤä���������

�Ҷ������ʤ顢�֥���ѥ�ޥ�פ���Ų������å��ס֥������ġפΥ���饯�������äƤ���Ф�ФǤ����㤦�Ϥ���

�����ʥ���饯������ʤ��äơ������ˤҤȤĤ����κ��ʤ��ä��㤪����

���������

�����åȤ����äƤ��벼���Ѳ�����ˤ˳��������ޤ���

�������������ʬ�˱���Ƥ��ޤ���ʬ�����դ��롣

������������ץ饹���å��Ĥβ����ߤ����ˡ��ɥ�Ǻ�ä�Ʃ���Ĥ��سԤ�̤��ޤ���

��������ξ��Ʃ���Ĥ�褻�ޤ����٤������������䤹���ʤ�Τǡ����������䤹���ʤ�ޤ���

�����������ä���Ʃ���Ĥ���ɤ˺������ߡ��Ÿ���ON�ˤ��ޤ���������

���åȤ����äƤ���ˡ��ɥ�ϡֳѥˡ��ɥ�פ����Ǥ�����

�ۤ��ˤ�ˤ��������ܤޤȤ�ƤĤ��Ƥ����Τ⤢��ޤ���

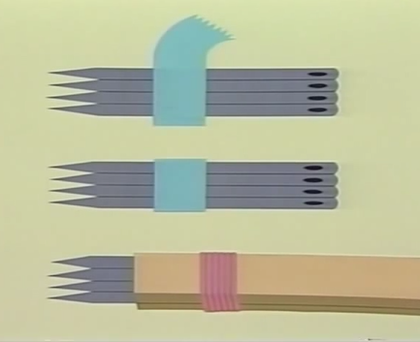

ʣ���ˤΥˡ��ɥ�ϡ����٤˲��ܤ�ΤҤä�������Ĥ�����Τǡ������ϰϤ�Ҥä����Τ������ʤ���������û���������Ť�Ĵ�Ҥ�Ĥ���ΤˤȤƤ��ɤ����̤������ޤ���

���Ρ�ʣ���ο���Υˡ��ɥ�ϼ�ʬ�Ǻ�뤳�Ȥ�Ǥ��ޤ���

�����ϥ�ơ��פξ�ˡ�˥���ˤ������¤ٿ����·���ƥ����λ��Τ褦�ˤ��ޤ������ˡ����Ф�����Σ��ܤδ֤ˤϤ��ߥ���Х�ɤ������դ��뤳�ȤǤ⼫��Ǥ��ޤ���

���Ƥ����ˤ�狼��䤹���ƥ����ȥ֥å����Ĥ��Ƥ��ޤ��Τǡ����ä����ɤ�ǥ������ƤߤƤ���������

�饤�Ȥ�Ĥ���������ˤ��줤�Ǥ��Τǡ������Ĥ���ʤ��ꤿ���ʤ�ޤ���

�����åȤˤ�ꡢ���Ӥ���°����Ƥ��ʤ���Ρ���°���Ƥ����Ρ�

���ˡ��ɥ뤬���äƤ��ʤ���Τʤɤ���ޤ���

����ʬ�ˤ���ǧ�Τ���������ʸ����������

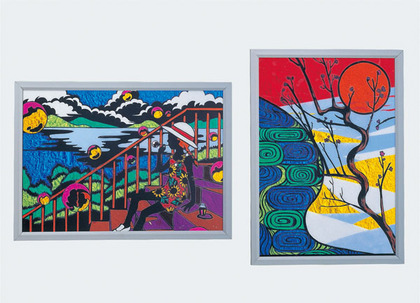

��My Art Collection���饤�ȥ�����å���

���ζ�������������������ͤι������������

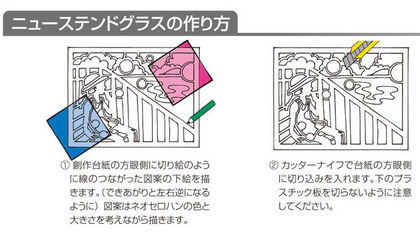

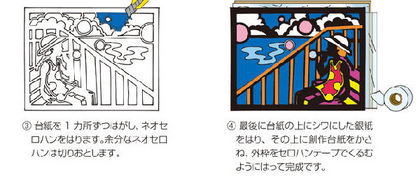

���顼�����ե���Ǻ��֥��ƥ�ɥ��饹�פǤ���

���饹�ǤϤʤ��Τǡ��Ҷ�����Ǥ�¿�

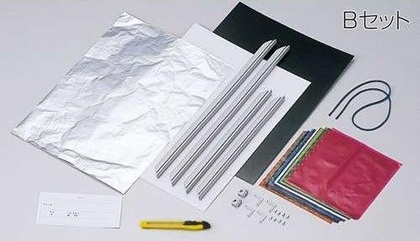

���˥塼���ƥ�ɥ��饹��B���åȡ�

������������ͤޤǤ��ڤ���롢�֥��ƥ�ɥ��饹�������åȤǤ���

��ʬ�ǽ��������Τϡ�

�������å����ʥ���

�����ե���ȥڥ�

��������Ԥ�

���������ϥ�ơ���

�Ǥ��Τǡ����ڤ˥������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���

���å�������Ѥ�����ʬ��¿���ʤ�Τǡ����ع����ǯ�ʤɤξ��������Ҥ������ϡ����å�����Ȥ���ʬ������ͤ�����äƤ�����С����ȤϻҶ������Ǥ⽽ʬ�˺�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���

���������

�ɤ�ʳ��ƥ�ɥ��饹�ˤ���������ͤ����Ϻ�����������̡ˤˤ���ԤĤDz����������ޤ���

�Ϻ���桦����ɽ�̤������̤�����ˤʤäƤ��ƤΤ��դ�Ʃ���ץ饹�ƥ��å��Ĥ�

��������������ĥ���碌�Ƥ��ꡢ��ñ�ˤϤ�����褦�ˤʤäƤ��ޤ���

�����ϡ����顼�����ե�����礭����ͤ��������ޤ��礦��

����ԤĤǽ�����ե���ȥڥ�Ǥʤ��äƤ����ޤ����������������Τ��Τ�����Ȥ����䤹���ʤ�ޤ���

�����٤��ȡ��Ȥʤꤢ�ä��㤦���Υ��顼�����ե���Ʊ�Τ��ŤʤäƤ��ޤ�����Ǥ���

�����������å������ڤ���ˤ��Ȥ��䤹���Τǡ��٤����ʤ��褦�˵����դ��ޤ��礦��

�ե���ȥڥ�������Ƥ������˼��Ԥ��Ƥ⡢�γ��ζ�Ǵְ�ä������ɤ�Ĥ֤�������פǤ���������̤��̤ˤʤ�ޤ��Τǡ����ۤϤ���ޤ���

�������������顢�ɤξ��ˤɤο��Υ��顼�����ե����Ž���դ��뤫��狼��䤹�����뤿��ˡ�����ɮ�Ǽºݤο����ɤ�Ĥ֤��Ƥ��������֥ԥס��ġפʤɤȸ��դ������Ƥ����Ȥ����Ǥ���

���������˹�碌�ơ����å����ʥ��դ��ڤ���ߤ�Ƥ����ޤ������λ������Υץ饹�ƥ��å��Ĥ��ڤ�ʤ��褦�����դ��Ƥ���������������ؤ��ڤ�ʤ��褦�ˢ�

�����ꤺ������Ϥ����ơ����顼�����ե����Ž���դ��Ƥ����ޤ���

Ž��Ĥ���Ȥ��ˡ�����������ʤ��褦�˵����դ��Ƥ��������͡�

Ž�꽪������;ʬ����ʬ���ڤ��äƤ���������

ɽ�̤��֤��С�����

���쥤�ʥ��ƥ�ɥ��饹�ΤǤ�������Ǥ���

���Σ¥��åȤϳۤ⥻�åȤˤʤäƤ���ΤǤ������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���

���ƥ��ʥ��ꥸ�ʥ���ʤ��äƤ���������

�����ʥ�������������������/360×260mm

�����å����ơ�

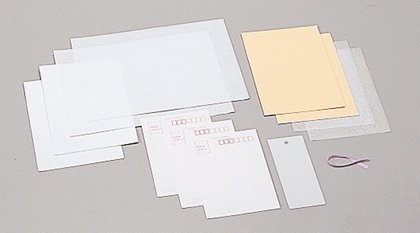

�Ϻ����ʹ���Ǵ��ù����ץ饹���å��ġ�×1�����×1������Ѹ���×1

�ͥ������ϥ�12����×1��������Ҥ�×1���������ѥ��å����ʥ���×1

�ץ��×1��̾����×1

�ڥ˥塼���ƥ�ɥ��饹��B���åȡ�

���ζ�������������������ͤι������������

����Τ��֤ƥ��ʲ����֤ˤǤ��륻�åȤǤ���

�ڲ����֥��åȡ�

���Ʋ����֤�Ĥ��ä��ΤϤ��Ĥ��ä����ʡ�

���ع������ǯ���ä����ʡ�

����Ĥ�ܤǡ������䥿��ݥݤ�ȤäƤ��ƿ�ʹ��˶���ǡ�����Ģ�δ֤˶���ǡ�����

�Ǥ⡢���줤�ʿ��ǤǤ������ä��Ф����ʤ�������

���쥤�ʿ��ǤϤʤ�������”���Ԥ���”�˴������㿧��ʪ�ΤȲ����Ƥ��ޤ�����

����ϡ���ʪ�����������ԡˤ��ʤ��鴥������Ǥ���

���ޤϡ������֤�ʳ�Ū���˺��ΤǤ���

�⤤�ۼ�ǽ�ϤΤ��봥�祷���ȤǤϤ���ǡ��������ޤ���

���祷���Ȥ��»�Ǥ��֤�Ϥ��ߡ�����˥��åץ��å��Τ褦�ʥӥˡ����ޤˤ���ƶ�����μ����֤��ۤ�ʤ��褦�ˤⵤ�Ф�ޤ���

�������뤳�Ȥǡ����줤�ʿ���ʤ�٤��ݤ��ĤĴ��礵���Ƥ����ޤ���

�Ǥ⡢��Ϥ���䤹���֡���ꤺ�餤��Ρ������Ƥ��֤β����������ڤǤ���

�֤Ӥ餬ʬ������ΤϤĤ��ꤺ�餤�Τǡ����ƤΤȤ��ˤϻȤ�ʤ����������Ǥ���

�ޤ����Ԥ�������ΤϿ�ʬ��¿���ޤ�Ǥ���Τǡ�������������Ȥ��ƿ�ʬ����䤹�����ޤ���

������Ȥ����Ԥ���˥勵�����äƤ�����Ϥ���⡢���å�������ʤɤǼ�äƤ��ޤä��ۤ����褤�Ǥ���

�ֿĤϼ������Ƥ����ޤ���

�Ĥܤߤ��֤ˤ��������⡢ʬ������Ⱦʬ�ˤϤ��ߤʤɤǥ��åȤ����ۤ����褤�Ǥ���

���֤β������ơ����祷���ȡ��»�Ƕ�����ԤĤ���1���֡�

�Ǥ������ä������֤ϡ��Ϥ����ˤ����ꡢ������ˤ����ꡣ

�ޤ�����°�Υ����ƥ��ե����Ƕ���Ǿ���Τ���Ũ�Ǥ��͢�

�Ƶ٤ߤμ�ͳ����ˤ�Ԥä���Ǥ�������ͤ������������������֤�Ĥ���Τ���Ũ�Ǥ���

��ʬ�dzڤ�������Ǥʤ������ڤʤ��줫�˥ץ쥼��Ȥ����顢���äȤ������Ǥ����Ϥ��Ǥ���

���Ƥ�������ǡ��ۤä���䤵���������줷���������ˤʤ�ޤ���

�ղƽ��ߡ�

�͵��ޡ��Τ��֤ƥ��ˤȤ�����Ƥ���������

�����å����Ƣ�

�����祷���ȡʣ�����×������mm�ˡ�……����

���»�ʣ�����×������mm�ˡ�……����

�������ƥ��ե���ࡡ……����

�������ꥫ���ɡʷꤢ���ù����Ҥ��աˡ�……����

���ݥ��ȥ����ɡ�……����

�������ƥ������»桡……����

�ڲ����֥��åȡ�

���ζ�����������������¾�μ�ͳ���涵����������

����Ť��̥�Ϥ�����

���������ʤ��꤬�ߤҲ𤷤Ƥ��ޤ���������

����פϤ��꤬�ߤ��ޤ����Τʤ��Ǥ�Ǥ�ͭ̾�ǿ͵��Τ����ޤ�����

�ҤȤĤǤ��ʤ��Ǥ��礦����

�����餯�������ޤä����Ȥ�����ΤǤϤȻפ��ޤ���

�ޤ������꤬�ߤΤ����ܤˤϤ���������������ޤ������Ҳ𤵤�Ƥ��ޤ���

���ޤ���Ť��ϡ����ͻ���˽��Ǥ��줿�渶�������ֹ��������ˡפ���ˡ�

������������Ļ�Τ�����������ʤ��ꤹ���ˤ�Ĥ��롦�����Ȥ���

���Ҥ�����ޤ���

���������̤����Ƥ��줬�ޤ���ʤΤ��ɤ����ϡ��Ϥä���Ȥ狼�äƤ��ޤ���

���θ�ϡ�1700ǯ�˽��Ǥ��줿����ή����ʤȤ���夦�����ۤ��� ���פҤ��ʤ����פȤ�����µ���Ϳ����ܤ���Ρ�121�֡������ޤ���פι����ʪ�����Ȥ������������Ƥ��뤽���Ǥ���

�ޤ����ޤ�����鱩��Ȥ��Ƶ����ꤤ��������Τ��Ѥ�����ʤɡ�Ϸ���˽��˰�����Ƥ����ΤǤ⤢��ޤ���

������ޤ���ˡ������ι����ץ��Ȥ����Τ�������Ǥ���

�ȡ��衼�֤���Ť�إե�å��ǥ�����١פϡ�24����ι�����������줿���꤬�ߤǤ���

����ޤäƤ����ȡ�����˹���������⤫�Ӿ夬��褦�˥ǥ�����Ƥ��ޤ���

�ޤ����ޤ�����������ϡ���ǫ�ʿ��������Ƥ��ꡢï�����Ƥ�狼��䤹���褦�ˤʤäƤ��ޤ���

����Ǥϡ��ºݤˤ�������ޤ�����ޤäƤߤޤ��礦��

�ܰ��Ȥʤ�������Ĥ��Ƥ���Τǡ������˵���Ĥ����ޤ��

���θ�����ְ㤨�뤳�Ȥ⤢��ޤ���

�ʤ��������ʿ�¤ꤿ���ʤ�ޤ��͡�

« ���Υڡ��� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ���Υڡ��� »

- �ǿ����൭��&ư��

-

- ��¢�ˤ�Ž�äƤ���ץ����ब�����äȲ�衪�����åȥޥ� ��¢�˥ԥ��äȥե�����(�������ݥ��åȥ�����)

- ��¢�ˤ�Ž�äƤ���ץ����ब�����äȲ�衪�����åȥޥ� ��¢�˥ԥ��äȥե�����(�������ݥ��åȥ�����)

- �Գڥ�������βˤĤ֤��˺�Ŭ�����Ҥ����˰�������ʤ����勞�勞�����ॻ�å�

- �Ҷ�����ͤ�����٤�ʤ��구��nanopita�구���å�

- ����ʤ˥ꥢ��ʥ���٥륫�����Ƕ�Υ���ܡ��빩��Υ�����ƥ��Ϥ�������

- �Ķ��ˤ䤵�����ä������PVC�ե�ۥ�������ä��פ����䤫�ʺ������о�

- ����������뤪����DIY����������ɤ��֤Ĥι��� ������åȥɥ饤�С����åȡ��٥��ѥ�

- �ȥ��ե����˴�������㤦�ȴ�������å������ȥ��ե���

- �͡��ʤ�Τ�������˻Ȥ��륳��ѥ����ޥ������ѥ����֥�å������ܥǥ������

- ��̣���������Ω�Ĥ�������ġ��֥ڥ�ǥ���פϼ�����͡�

- ����Υ��å�����ǯ�����������ء�����Ǥ�¿����ƽ����ե���ȤǤǤ������å����ܡ���Ǥ���

- ´�Ȥ��Ƥ�˺��ʤ��������Ǹ���ʽ�����¸���ع����桡����

- �Х����Υ�å����������ɤˤ�ԥå��ꡪ�ϥ�ڥ����㡡�������åȥߥ˥쥿�����åȡ����祳�ե�����

- ��к��������ˡ��ޡ����������Ѥα�ɮ�褢��Τ�¸�ΤǤ��礦����

- ������˺�Ŭ��ͷ�Ӥʤ����ٶ���Ǥ��롣�����Ͽޤ��Ĥ���ι�Ԥ�������

- ��ǯ��äǯ������ܡ���Ǻ��뤫�襤�����٤���ʪ���ϥ��⡡���å���ưʪ��������ɥ饴��

- ����Ǥ��ʤ���˺ǯ��俷ǯ��ο͵��ԡ��ȥ��ץޥ�ƽ����ʳإޥ��å����磳�����åפμ���

- ��С����ȳ���碌���ڤ���롪���ꥹ�ޥ��ˤߤ�ʤ�ͷ�Ӥޤ�����

- ��������餷�˻Ȥ����������ޤ�档��餷������ޤ��ʾ�ʪ���졦�������ɡ��ᥬ�ͥ�����ɡ���������

- �ץ��Ⱖ�Ѥ��륳�ԥå����㥪���֤Ϥ���Ƥ���ؤΥ��ԥå��ǥӥ塼���åȡפǤ��ʤ���Ȥ��Ϥ�Ƥߤޤ���

- �����̺�����ý�&ư��

-

- ���Ĥdzؤ֡�19��

- ���⤷�������449��

- ���餯��Ȣ�ˤĤ��ơ�22��

- �����ˤĤ��ơ�4��

- ���˥�����ˤĤ��ơ�5��

- �֥��å��ˤĤ��ơ�23��

- �ޥ��å�����ˤĤ��ơ�63��

- �ߥ˥��奢�ϥ����ˤĤ��ơ�32��

- �ᥤ�ɥ���ѥ�ˤĤ��ơ�18��

- ���ɥ���ˤĤ��ơ�14��

- ���ܥåȤˤĤ��ơ�42��

- ���ڤˤĤ��ơ�4��

- ��²����ͤι���ˤĤ��ơ�140��

- �����ʤˤĤ��ơ�13��

- �ʳع���ˤĤ��ơ�75��

- �ʳؼ¸��ˤĤ��ơ�150��

- �ع�����ˤĤ��ơ�14��

- ��Ƹ���ʡ�125��

- �����ʡ�32��

- ����ˤĤ��ơ�372��

- ������ꡡ���ɤ������6��

- ��Ω�ؽ��ˤĤ��ơ�12��

- ��ƻ�ˤĤ��ơ�15��

- ��ƻɮ�ˤĤ��ơ�9��

- �����Ϸ��ˤĤ��ơ�3��

- �ϵ嵷�ˤĤ��ơ�5��

- ưʪ�Ϸ��ˤĤ��ơ�9��

- ���Ѷ���ˤĤ��ơ�32��

- �ɺҡ�6��

- ��ǯɮ�ˤĤ��ơ�10��

- ͷ�ӡ��ϰն���ˤĤ��ơ�264��

- �Ļ����ˤĤ��ơ�86��

- �Ļ�����ˤĤ��ơ�92��

- ���ʤˤĤ��ơ�103��

- ���ʼ¸��ˤĤ��ơ�174��